Lo que hoy es Villahermosa, Tabasco

Las ciudades de Champotón y Potonchán estaban en su apogeo a la llegada de los españoles a las costas del Golfo de México. Eran señoríos maya chontales (putunes); lo que indica una diferenciación incluso lingüística de los mayas de Yucatán.

Ciudades hermanas, durante ese tiempo eran gobernadas asimismo por dos hermanos. La de mayor importancia, Potonchán, en Tabasco, la otra, ubicada en lo que hoy es Campeche, que afortunadamente aún sobrevive. La primera desaparecería. Estaba ubicada a la ribera de la desembocadura del hoy llamado río Grijalva; después de unirse al Usumacinta antes de salir al mar.

Las condiciones climáticas, la dificultad para edificar con piedra u otro sólido, y el acecho de los piratas a la ciudad sustituta de Potonchán, Santa María de la Victoria, hicieron que la gente y la ciudad se fueran metiendo río adentro hasta llegar a lo que hoy es Villahermosa, y así desaparecer de la geografía original.

Tres momentos clave; en búsqueda de esclavos y oro

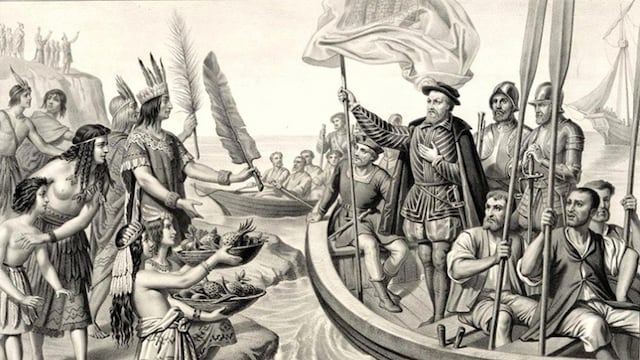

Hay tres momentos clave ya conocidos por todos, pero es importante tenerlos siempre en cuenta como contextualización de la llegada de los invasores, que se acercaban por la península de Yucatán, por Cozumel, la rodeaban, descendían a Campeche y llegaban a lo que llamo el ombligo del Golfo de México, Tabasco (Potonchán), para después proseguir a Kulúa (San Juan de Ulúa, hoy), en Veracruz.

La primera incursión es la de Francisco Hernández de Córdoba en 1517. La de Juan de Grijalva en 1518 y la definitiva, de Hernán Cortés en 1519. Las tres ordenadas por Diego Velázquez, gobernador de Cuba, que las enviaba sobre todo en búsqueda de esclavos y oro.

Otro dato importante en relación a ese tiempo es que son tres los documentos esenciales que refieren con detalle esas tres aproximaciones. Fueron escritos al momento o posteriormente a los hechos, pero por personas que estuvieron allí.

1. Itinerario de la armada, de Juan Díaz; el capellán de la expedición de 1518.

2. Las Cartas de Relación, de Hernán Cortés.

3. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo.

¿Qué importancia tienen estas dos ciudades?

Como lector se registra de inmediato la respuesta agreste que los pobladores de ambas dieron a los extranjeros. Hoy día, como parte de una política y lenguaje novedosos, se diría que son expresión y ejemplo de la resistencia de los pueblos originarios.

En este sentido, se celebra la batalla de Champotón o Chakan Putúm, acaecida el 25 de marzo de 1517, cuando los locales derrotaron y expulsaron a los españoles de la expedición encabezada por Hernández de Córdoba. Los españoles registraron alrededor de 50 bajas y el propio Hernández moriría a los pocos días en Cuba.

Y en el caso de Potonchán, fue vista por vez primera en 1518 por los expedicionarios al mando de Juan de Grijalva. Se adentraron a las aguas del río y tampoco fueron bien recibidos por los pobladores (lo que es lógico, pues sabían sin duda de la batalla del año anterior en Chakán Putum). No obstante, una de las ridiculeces derivadas de ello fue el nombramiento del río con el nombre del español (ya he propuesto que se le reintegre al nombre original: Tabasco). Esta incursión es relatada primigeniamente por Juan Díaz en Itinerario de la Armada.

La Batalla de Centla

Hernán Cortés conocía las peripecias de ese viaje, así que al llegar a las costas tabasqueñas iba preparado, en marzo de 1519, para enfrentar y derrotar a los de Potonchán. Así lo hace el día 13, después de haber arribado el 12. Toma posesión momentánea de la ciudad –que estaba, relata Cortés, a media legua de distancia del océano, es decir a unos 2.8 kilómetros-, celebra la primera misa continental y coloca una cruz al centro de la población, donde había una gran ceiba.

Al día siguiente prepara el ataque para la que sería conocida como Batalla de Centla (conmemorada oficialmente en 2019, en su quinto centenario; la población se encontraba a dos leguas, poco más de once kilómetros río adentro). Después de arduos encuentros se imponen la estrategia militar y la superioridad técnica (armas, pólvora, metal, caballos), vence el invasor.

Se instalan los españoles en Potonchán; destruyen lo que pueden e instauran la primera ciudad en Mesoamérica, Santa María de la Victoria. Taabscoob, el cacique derrotado envía obsequios a los españoles. Además del oro y otros objetos, a veinte doncellas, incluida Malintzin o Malinalli (me niego a llamarle “Malinche”; más aún a su interpretación como una “traidora”); cuya importancia conocemos.

Malinalli, vendida a los 9 años de edad

Una chica que había nacido en los hoy límites de Tabasco y Veracruz, Coatzacoalcos, que eran la frontera más o menos clara también de los mexicas y los maya chontales. Los pobladores de esta zona habían rechazado en 1512 la imposición mexica venida del altiplano.

Poco antes, hacia 1500 había nacido Malinalli (tengo mis dudas sobre su ascendencia; la mayoría la adscribe a los nahuas, aunque la zona estructural e históricamente haya sido parte del dominio olmeca y posteriormente maya chontal).

Fue vendida alrededor de los 9 años a los de Xicalango, una población náhuatl llegada a las costas del Golfo y ubicada precisamente entre Champotón y Potonchán.

En una de las guerras entre Potonchán y Xicalango, estos entregaron a Malinalli tras la derrota. Tenía como 12 años. Sin duda, pues, sabía las lenguas náhuatl y maya chontal. Tras su entrega como obsequio a los invasores el 14 de marzo de 1521, pronto empezaría a aprender castellano; natural, ya había tenido que aprender otra lengua a la nativa, una tercera sería consecuencia del instinto y la inteligencia.

Los españoles permanecieron cerca de un mes en Potonchán (convertida ya en Santa María de la Victoria). Planearon la salida hacia Kulúa (San Juan de Ulúa, Veracruz) un 12 de abril, para iniciar desde ahí el ascenso a la altiplanicie.

La historia daba así un giro irreversible que en poco más de dos años terminaría con una cultura y una civilización, con la caída de México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Se destruiría esta ciudad y sobre sus ruinas se comenzaría a imponer una nueva cultura en todos los sentidos; incluyendo el más contradictorio de todos que no acaban de entender o asimilar los defensores del pasado que abrazan la contradicción: el judeocristianismo.

Como quiera que sea, qué bueno es que Champotón haya sobrevivido, mas es una desgracia que haya desaparecido la ciudad ya mítica de Potonchán.

P.d. Mi videocolumna sobre el tema para SDPnoticias.