“Y lo que mejore la condición de la mayor parte no puede ser considerado un inconveniente para el conjunto. Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserable”.

Adam Smith, "La riqueza de las naciones".

¡Tropiezo! ¡Caída! ¡Recesión! Esos son los adjetivos que utiliza la prensa convencional y la mayoría de los economistas ortodoxos para describir la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre de 2025. El PIB mostró una disminución de 0.3%. Con ese porcentaje, lo que se puede decir es que la economía se mantuvo casi en el mismo nivel observado en el trimestre anterior.

El análisis debería de concentrarse más en el hecho incontrovertible de que tendríamos que crecer más para contar con una economía sustentable. Conforme al análisis estadístico descrito en columnas anteriores, se requiere de mantener un crecimiento sostenido de 4% para alcanzar los equilibrios básicos en el mercado de trabajo. Esto llevaría a ampliar la tasa de formalidad laboral por encima de la tasa de informalidad. Los impactos no solo se reflejarían en un persistente incremento de la demanda agregada, sino que habría un claro indicio de que la evolución de la masa salarial estaría articulada a mayores niveles de productividad promedio.

Los efectos positivos se detonarían también hacia las finanzas públicas. Ensanchar la masa social de contribuyentes potenciaría la recaudación, incluso, sin la instrumentación de una reforma fiscal. El crecimiento endógeno de la base recaudatoria aliviaría la presión de deuda y postergaría la aplicación de nuevos y mayores impuestos.

Es previsible suponer que la economía no crece por la falta de inversión, pero hay que precisar. El nulo crecimiento no puede obedecer al comportamiento de la inversión extranjera directa (IED), que alcanzó una cifra récord de 34 mil 265 millones de dólares en el primer semestre de 2025, sino que se derivaría de la inadecuada inversión nacional. Los números indican que al primer semestre la IED había alcanzado un crecimiento anual de 10.2%, contra el pobre registro de 0.6% de crecimiento del PIB.

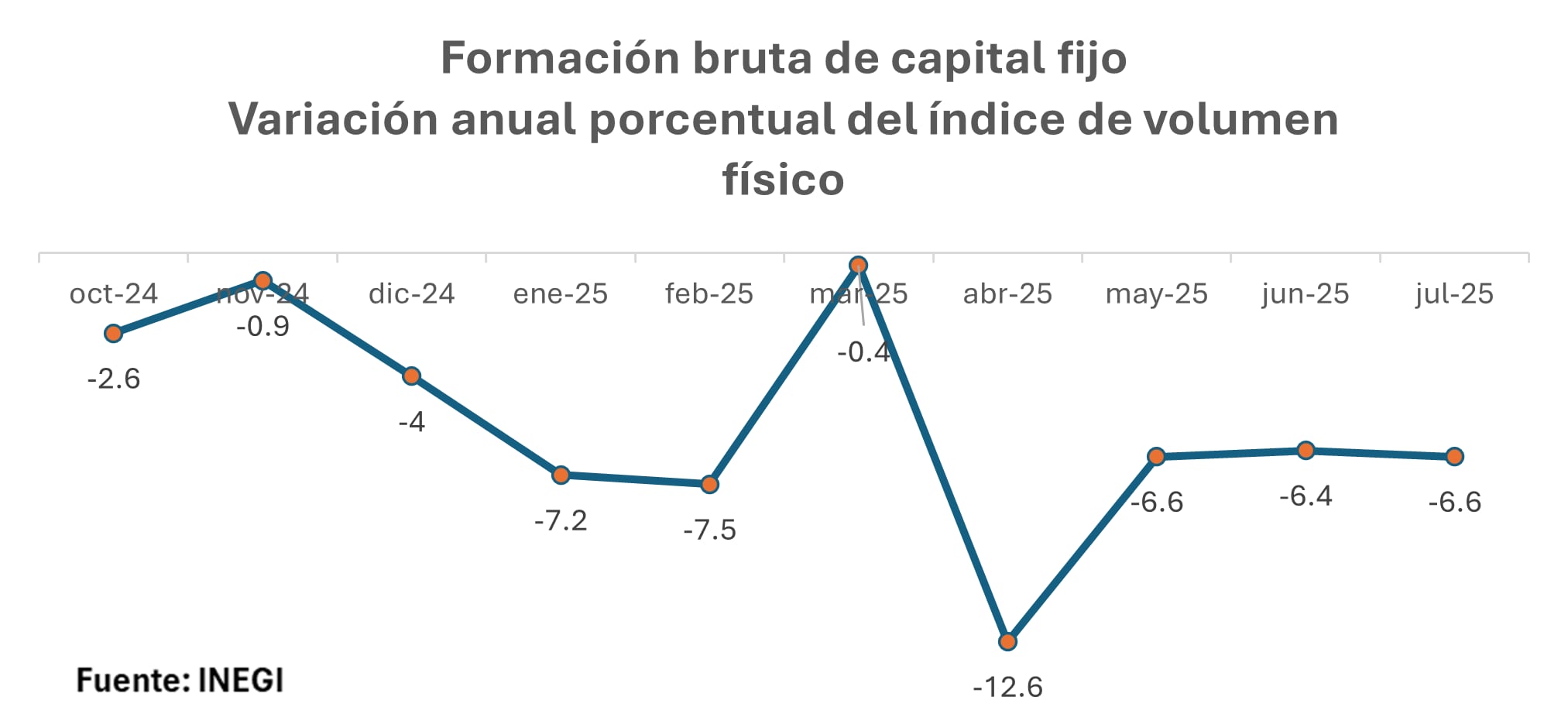

La inversión total representó 22.6% del PIB en el primer semestre del año, por debajo del 25% estimado como deseable y del 28% programado para 2030. Este último dato parece ahora una magnífica utopía. La desinversión durante 2025 es una fenómeno palpable: la formación bruta de capital fijo (FBKF) mostraba a julio una caída de 6.6%; la privada se redujo 4.6%, en tanto que la pública decreció 22.7%. Dado el incremento en la IED, esto redundaría en una caída pronunciada de la inversión del sector privado nacional que se calcula será de alrededor de 8% para 2025.

Hay una retracción en la inversión pública que sólo representó 2.1% con respecto al PIB en el primer semestre de 2025; no obstante, preocupa más el pobre desempeño del sector privado nacional, cuya contribución en el PIB se ubicó en un rango cercano a 17%. El peso específico que tienen los inversionistas nacionales es indudable, ya que contribuyen con más de 80% de la inversión total.

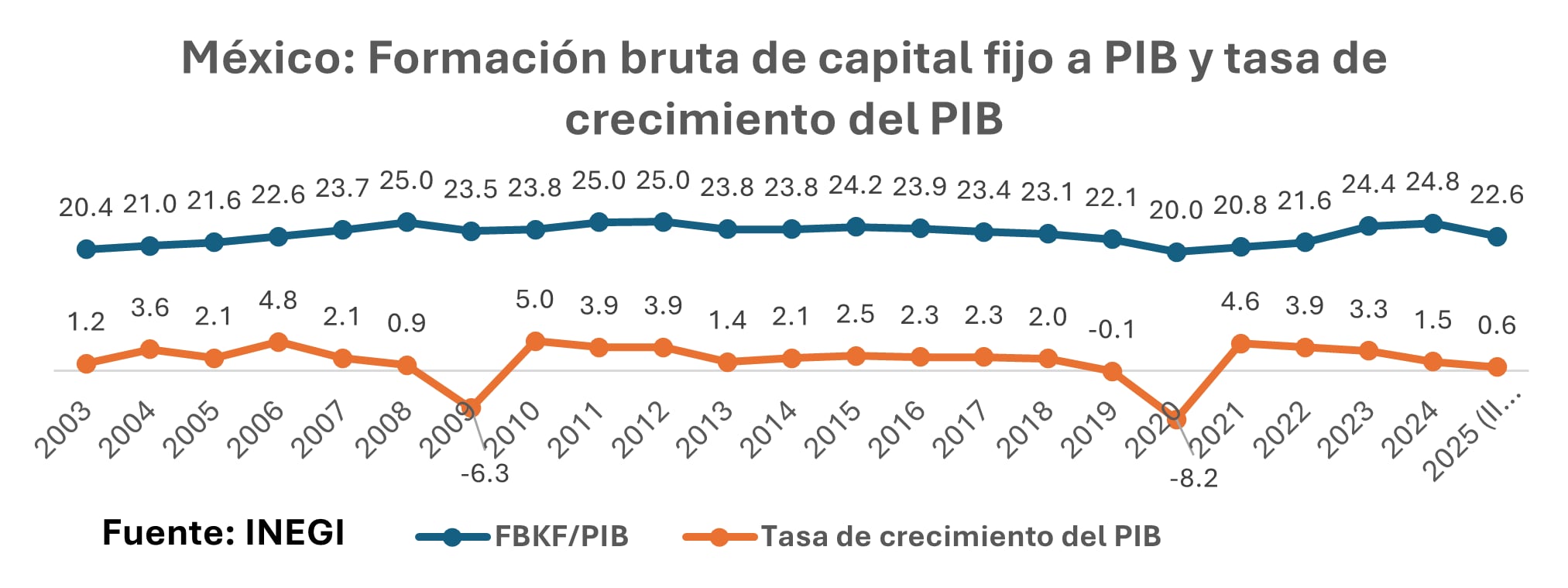

Se argumenta que existe un contexto de desconfianza que se ha visto agravado por algunas decisiones del gobierno del país, particularmente, por la reforma judicial. No es de dudarse que exista algún impacto negativo, pero no explicaría del todo la contracción de la inversión y del crecimiento económico, más si se analiza la evolución de la FBKF. La correlación entre ambos indicadores se pone en duda cuando se visualiza la siguiente serie histórica:

Lo evidente es que solo en tres años la FBKF se ubicó en alrededor de 25% del PIB. Durante estos 23 años, en promedio, la ratio FBKF a PIB se situó en 23% y la tasa de crecimiento fue de 1.7%, esta última incluyendo las drásticas caídas del PIB en 2009 y en 2020, con sus respectivos rebotes en los años posteriores inmediatos. Sin duda, lo que más sorprende es que mayores índices en la ratio no llevan necesariamente a mayores tasas de crecimiento económico.

Lo mismo sucede cuando se compara la variación anual de la inversión con la evolución del PIB. Sin embargo, hay algo que es incuestionable: en efecto, desde que asumió la presidencia Claudia Sheinbaum ha habido una drástica caída de la FBKF:

La inversión en la industria de la construcción ha disminuido, también la inversión en maquinaria y equipo, tanto nacional como importada. Se pueden plantear dos probables causas: 1) que la disminución de la inversión pública ha mermado el efecto multiplicador sobre las inversiones privadas; y 2) que los aranceles y las continuas amenazas arancelarias de Trump han originado incertidumbre en el mercado, al grado de posponer decisiones de inversión, cuyas tasas de retorno se visualizan más en el mediano y largo plazos. No debe dejar de mencionarse que ha habido campañas políticas y acciones criminales perversas que buscan polarizar la relación entre el gobierno y el sector empresarial y generar la sensación de ingobernabilidad y de un frágil Estado de derecho.

Es importante el diagnóstico, más la necesidad de hacer propuestas concienzudas para superar la turbulencia económica que está impactando al país. No coincido con los que proponen políticas análogas a las de Trump. Leí con interés lo que propone el economista Arturo Huerta para revertir la caída de la actividad económica: 1) aumentar los aranceles a las importaciones; 2) reducir las tasas de interés; 3) disminuir la apreciación cambiaria; 4) ampliar subsidios a la inversión industrial y agrícola; 5) incrementar el gasto y la inversión pública para aumentar la demanda; y 6) privilegiar la producción nacional para reducir importaciones y la dependencia a la entrada de capitales.

Se puede estar de acuerdo con alguna de las propuestas (sobre todo, con lo relativo a las tasas de interés), sin embargo, no con el planteamiento general. El proteccionismo, más si fuese indiscriminado, sería nocivo: 1) ampliaría la tasa inflacionaria por el alto componente de importaciones de la economía nacional; 2) empobrecería la oferta y la calidad de los productos; 3) desincentivaría la competencia y aletargaría la productividad y los procesos de innovación tecnológica; 4) desarticularía la inversión del análisis costo-beneficio sustentado en patrones tecnológicos y premiaría la utilidad vía imposición de precios; 5) condicionaría a mayores subsidios y a otro tipo de beneficios que terminarían por estremecer a las finanzas públicas; y 6) limitaría estructuralmente a la tasa salarial por la persistencia de una baja productividad.

La economía crecería de mejor forma si el esfuerzo estratégico se orientara a escalar el peldaño que exige la innovación tecnológica. Se requeriría de inversión en aquella infraestructura crítica que acelere la conversión hacia las ramas con los mayores impactos productivos y bajo la perspectiva de conformar una economía sustentable.

Sería imposible alcanzar un futuro promisorio si no se tuviera la capacidad de seguir invirtiendo en la economía digital, en la electromovilidad, en la inteligencia artificial, en los procesos autónomos, en la robótica y en las tecnologías verdes. El futuro tampoco podría ser promisorio de no tenerse el empeño de transformar nuestra plataforma energética y si no se explotasen racionalmente las tierras raras, que son una especie de soma en la economía contemporánea global. Menos se avanzaría si no se aprovechara –como ha ocurrido casi siempre– el bono generacional; para ello será indispensable elevar la calidad de la educación y visualizar a nuestros jóvenes como actores activos dentro de esta nueva era tecnológica. Esto difícilmente se lograría en el ámbito de una economía cerrada y con un Estado asimétrico que sólo velara por ampliar la tasa de rentabilidad de las empresas.

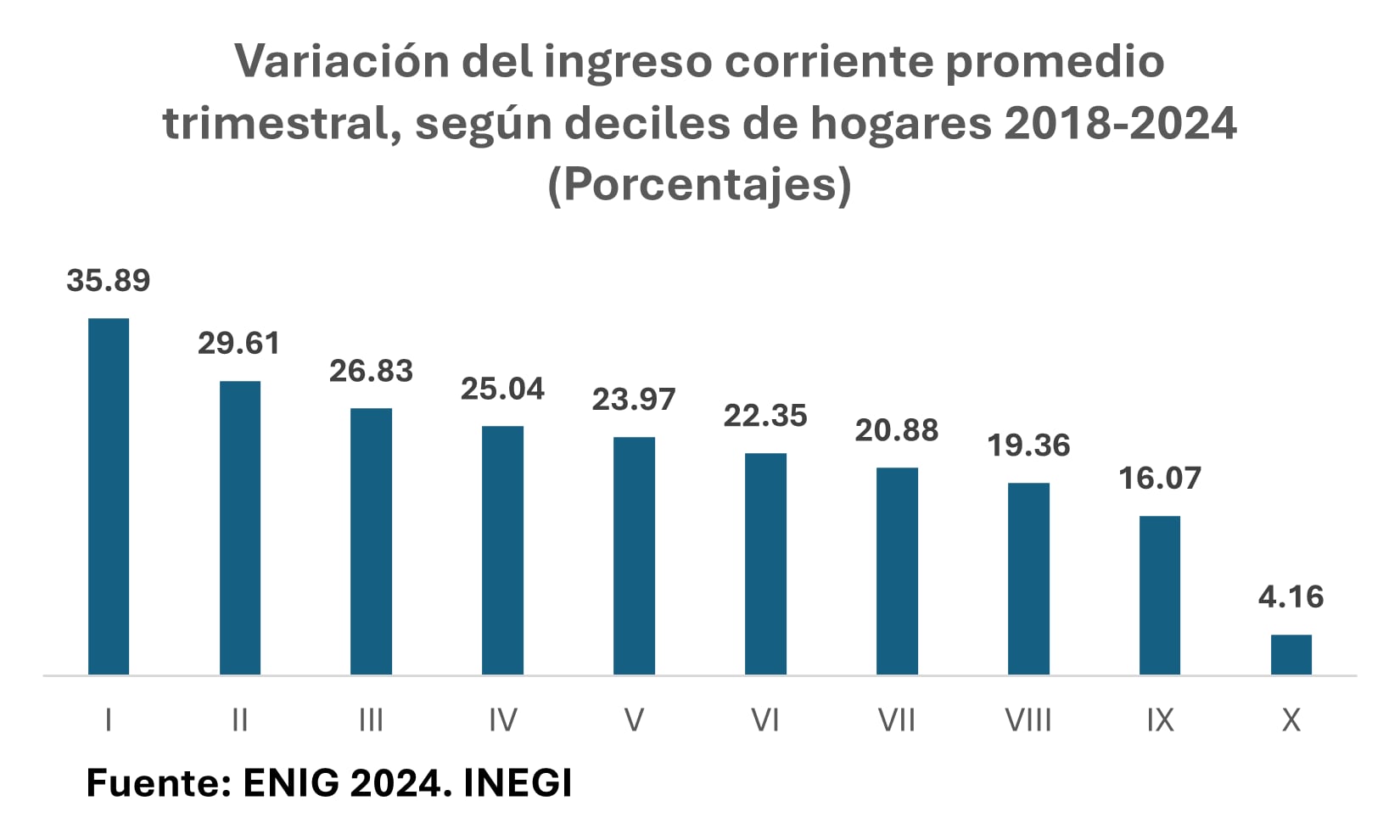

No debe concebirse un México hacia atrás, que vuelque el modelo prosalarios hacia el esquema vetusto de ganancias fáciles. El equilibrio económico y social no consiste en que algunos ganen y muchos pierdan; consiste en que los más ganen sin que pierda casi nadie. Esto último es uno de los frutos indudables del modelo que privilegia el crecimiento de los salarios, tal como lo demuestra a nivel agregado la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024:

La tarea de la presidenta Sheinbaum es enorme: deberá seguir conciliando a su gobierno con todas las clases sociales para que se converja en el propósito de alcanzar la prosperidad con la mayor justicia social posible. Habrá grupos y segmentos sociales que se nieguen a aceptar las bondades de un modelo con estas características. Dejemos que sigan con su duelo, velando al modelo neoliberal que ellos mismos crearon a su imagen y semejanza: lleno de violencia, corrupción, egoísmo e inequidad. Su peste no nos debe contagiar ¡Que se queden cada vez más solos!